おはこんばんちは。あた岡狂太郎です。

ユーザー車検2025版作成の経緯

ハイエースに乗るようになって毎年運輸支局に来るようになったわけですが、若干車検の様子が変わってきたので、過去にもユーザー車検の投稿をしましたが、ハイエースのユーザー車検2025年版を作りました。

必要書類

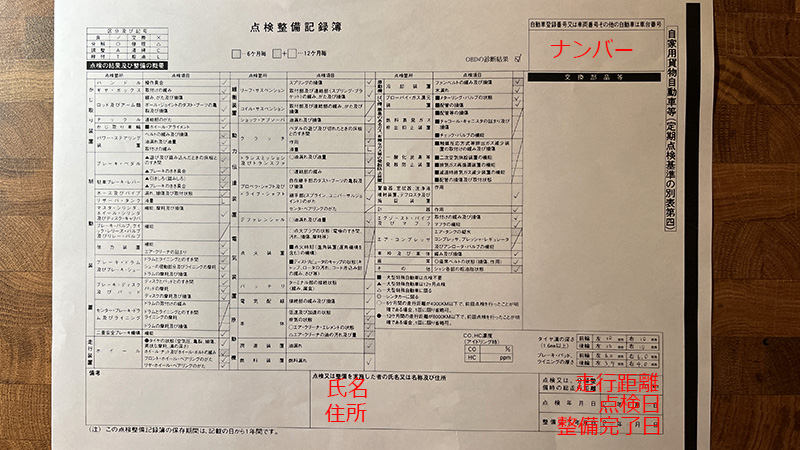

・点検整備記録簿(自分で用意した)

・車検証

・自賠責保険証明書(新・旧の2枚、当日加入でOK)

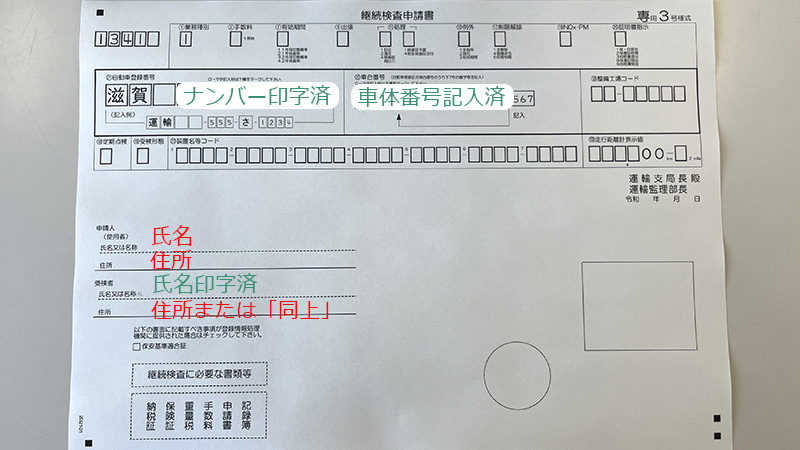

・継続検査申請書(当日受付時に入手して記入orケーズオートさんに依頼)

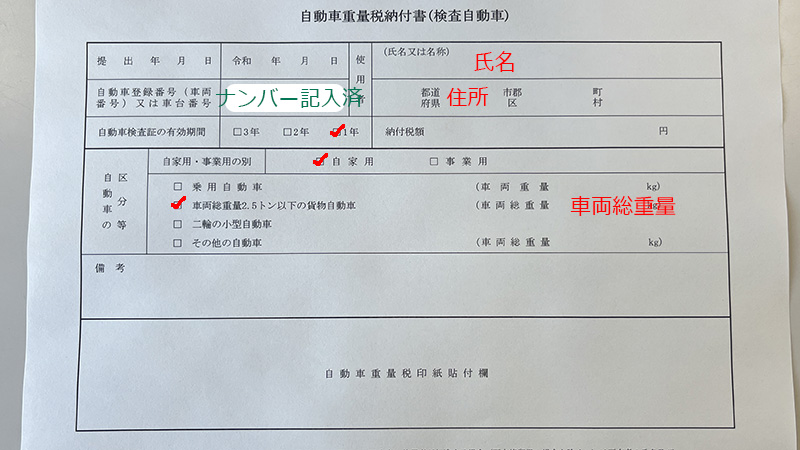

・自動車重量税納付書(当日受付時に入手して記入orケーズオートさんに依頼)

・自動車検査票1(当日受付時に発行される)

書類ではないですが、貨物車なので保護棒を忘れずに装着して行ってください。

費用

・光軸調整:1,650円(ケーズオートさんに依頼する場合)

・トーイン調整:2,750円(ケーズオートさんに依頼する場合)

・自賠責保険料:12,850円

・検査手数料:2,200円

・重量税:18,900円(車両総重量3t以下18年超の場合)

点検整備記録簿の作成

車検を受けるに当たり、基本的な点検整備を実施して、点検整備記録簿を作成しておきます。

・斜線を引いた点検整備記録簿:1型ディーゼルのMTで不要な項目に斜線を引いたもの

・斜線を引いてない点検整備記録簿:ガソリン車やATなど、様々な貨物車用

どちらも右上にOBDの診断結果を記入するところを設けています。

OBD診断を真面目にやるならこちらの記事を参照して下さい。点検整備記録簿の記入例をアップしておきます。赤字部分はそれぞれ記入して下さい。

推奨はしませんが、ケーズオートさんで自賠責に加入すれば、点検整備記録簿も作ってくれます。

ユーザー車検の予約

ユーザー車検は運輸支局へ車を持ち込んで検査をしますが、検査はネットから予約をする必要があります。アカウント登録から必要になりますので、登録→予約と進めてください。

予約はこちら

最近は1日の検査可能台数を絞っていますので、早めの予約をおすすめします。今回検査員にヒアリングしたところ、特に午前中は台数をかなり絞っているとのことです。

テスター屋での作業

予約した車検当日です。

今は200系1型でも車検時の光軸はロービームで検査するのと、光軸はいじってなくても割と自然に狂うため、運輸支局に行く前にテスター屋に行きます。滋賀県は運輸支局のすぐ近くにテスター屋のケーズオートサービスさんがあり、値段も良心的にやってくれますので、毎度お世話になっています。

光軸テスト調整

今回HID屋の55WLEDバルブに交換して初めての車検です。光軸テストをしてもらったところ、運転席側は割りとOK。助手席側はかなりした向いていると言われたのと、右側ラインの始まり(中央付近)がぼやけていると言われましたが、できる範囲で合わせてもらいました。→1発で通りました。

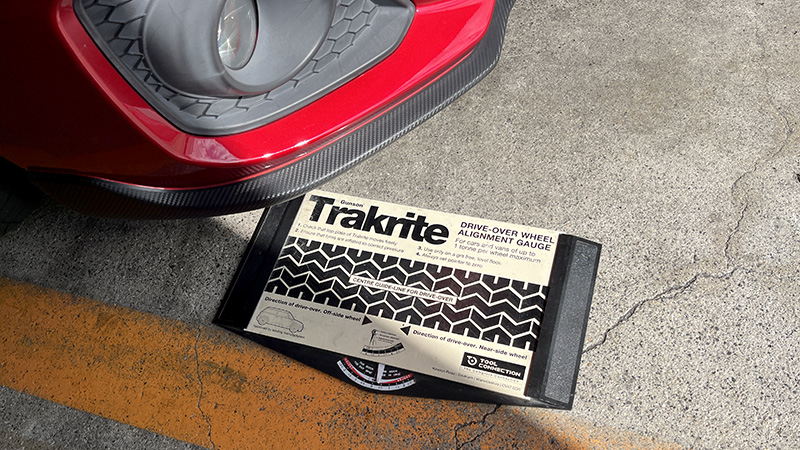

サイドスリップ調整

サイドスリップ(トーイン)の調整は今回お願いしませんでしたが、心配な方は依頼したらちゃちゃっと合わせてくれます。

↓の写真は、スイフトスポーツでトーイン調整をミスっておりサイドスリップが不合格になり、追加で調整をお願いしに行った時の写真です。落ちたら調整でもいいのですが、再度検査ラインに並んでかなりタイムロスするのと、再検査の時間分回りにも迷惑かけるので、なるべく1回で合格するよう努めなければなりません。

自賠責保険加入

継続車検では、検査日から次の車検満了日までを保険期間として満たす自賠責保険が必要です。

通常なら、加入中の自賠責保険が検査日をカバーしており、その先の期間(貨物車の1年車検なら12ヶ月)に新たに加入し、新旧の自賠責保険証書が必要書類になります。

ケーズオートさんで自賠責に加入すると、車検に必要な書類を無料で作成してくれるため、いつもケーズオートさんで自賠責保険をお願いしています。他の車屋さんやコンビニ、車検場でも加入でき値段は同じです。

滋賀運輸支局の構内地図

滋賀運輸支局には、北の佐川美術館側から入ります。マップに書き込んだものを貼り付けておきます。

美術館通りから矢印の通り南へ入っていき、ドンつきにあるのが運輸支局で、車検時にお世話になるメインの建物です。

そのすぐ東にあるマップに自動車整備振興会と書かれている建物で、検査手数料と重量税を払います。建物の入り口には「滋賀県自動車会館」と書かれています。

敷地入り口と運輸支局建物の間の西側にあるのが検査ラインです。

ユーザー車検の手順

テスター屋での調整と自賠責加入までを準備として、ユーザー車検当日の流れを説明します。

受付

まずは受付のため、運輸支局の最寄りの駐車場に車を停めて、運輸支局の建物に入ります。

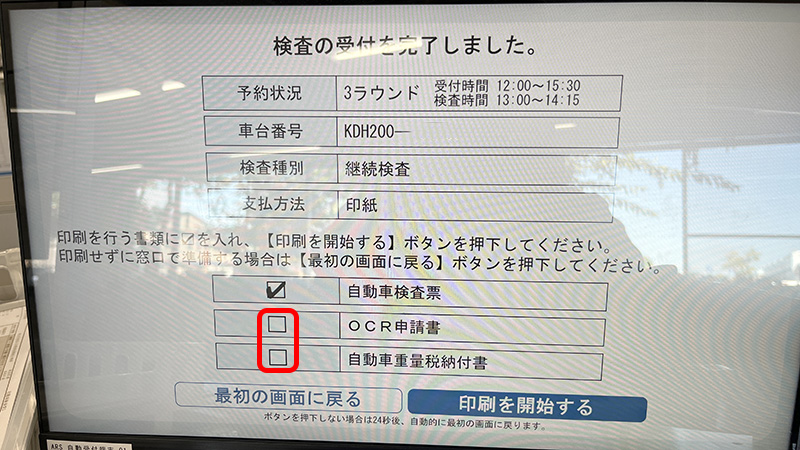

②窓口のところに、無人の受付端末があります。

上に液晶モニター、バーコードリーダー端末、下にプリンターという構成です。

バーコードリーダー端末で、車検証の右下2つのQRコードを読みます。結構近づけて赤い検査光がこの2つのQRコードのみに当たるようにすると読み込みが完了します。

すると画面にこのような表示が出ます。

ケーズオートサービスさんで書類を用意してもらっているので、私は赤枠で囲っているOCR申請書、自動車重量税納付書は不要で、チェックを外して印刷を開始したら良いです。

後学のため、OCR申請書、自動車重量税納付書にチェックを入れて印刷を開始するを押してみました。

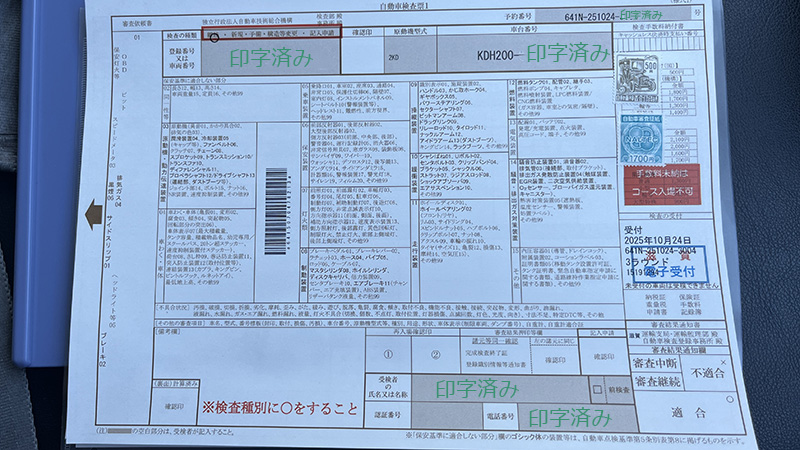

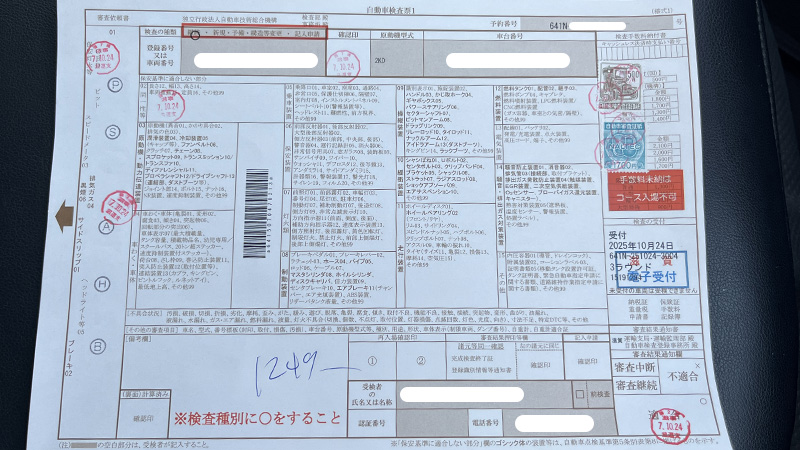

まず、OCR申請書、自動車重量税納付書の2つにチェック入れる入れない関係なく出力されるのが自動車検査票です。システムで連携されて印字されるので、全く記入する必要あはりません。

OCR申請書にチェックを入れていると、下図の通り継続検査申請書が印刷されます。緑字部は自動で印刷されます。赤字部は自分に合わせて記入してください。

自動車重量税納付書には、緑字部は自動で印刷されます。赤字は記入が必要ですが、車検途中の記録写真を見ると、自動車の区分等の部分は、車両総重量2.5t以下の貨物自動車にチェックが入っており、その横の車両総重量には車両重量の1820が記入されていました。うちのハイエースは車両総重量が3000kgなので、チェックの位置も違います。なので、自動車の区分等は未記入で持って行ったらいいと思います。

手数料・重量税支払い

受け付け後、運輸支局の建物を出て、隣にある自動車会館で検査手数料と重量税を納め、印紙を貼ってもらいます。納める窓口は、外からみると赤枠の位置にあります。

中に入るとこのような感じです。

⑪窓口に全ての書類を渡すと、検査手数料と重量税の合算額を言われるので、お金を払います。

検査票と重量税納付書に印紙を貼ってくれたのを返してくれます。

以上で検査前の準備が全て整いました。

検査

車に乗って検査ラインに並びます。

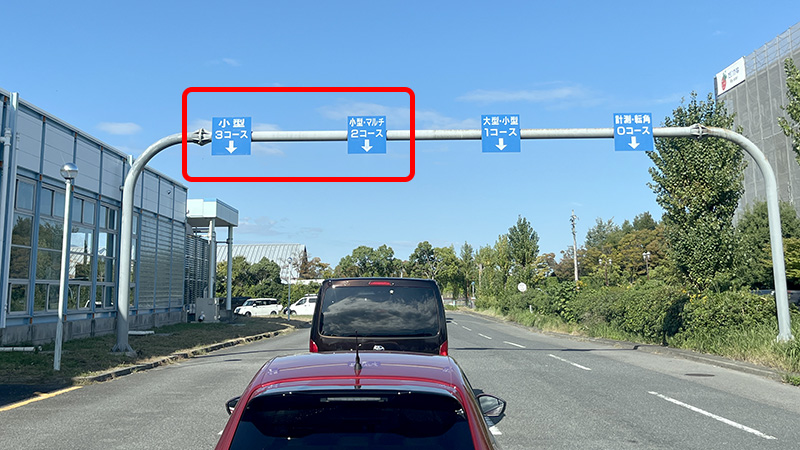

・0コースは構造変更やバイクなど用なのでダメです。

・1コースはマルチラインではないため、上級者向けです。1回経験してみましたが、案内係の人が着いてくれないと無理だと思いました。また、このラインは四駆非対応です。

・2、3ラインがユーザー車検向けで四駆対応ですので、このどちらかに並びます。

2、3ラインは制限をかけられていて、2列に並びますが1ライン分しか動いていませんでした。ラインに並ぶ時に係員が整備しているので、指示に従って並んでください。

検査ラインに近づくと、検査員のチェックが始まります。前の車での様子を観察して、同じように対応できるよう観察をしておいてください。自分の番になると検査員が来るので、エンジンをかけた状態で車に乗ったまま窓から書類一式を渡します。

検査員のチェック項目は以下の通りです。

・運転席の窓の開閉確認

・走行距離

・車内のメーターインジケーター確認(指示通りに操作:ウインカー左右、ハザード、ヘッドライトロー、ハイ、フォグがあればフォグ)

・検査員がフロントに回って確認(ウインカー左右、ハザード、ヘッドライトロー、ハイ、クラクション、ウォッシャーワイパー)

・検査員が助手席を開けて助手席窓の開閉確認、リアドアを開けられて何かしら確認

・検査員が後ろに回って確認(ウインカー左右、ハザード、ライト、ブレーキ、バック)

・助手席シートを上げてエンジン型式をチェックしてもらう

・車から降りてボンネットを開け、検査員に車体番号をチェックしてもらう

上記写真のコーンの位置に、待機位置の場所と指示があるまで待機位置で待つよう書かれています。

指示があったら検査ラインの建物に進みます。今回はライン3でした。

ディーゼルの場合は排ガスチェックではなく黒煙テストです。黒煙テストは検査員が赤矢印の機械を使って、アクセルペダルを手で押して検査をするので、車に乗ったまま検査が終わって検査票にハンコが押されるのを待ちます。

なお、ガソリンの場合も最初に排ガスチェックになりますが、排ガスチェックは自分でプローブをマフラーに挿して、スイッチになっているマットの上に立つと検査されます(不正防止のためと思います)。自分で検査するので、検査後に結果を打刻します。

前の車が待機位置で待っている状況です。赤コーンの位置で待機し、前方の信号が青になったら進みます。

青になったら進みますが、敷地内4km/h以下と書いたコーンのあたりにサイドスリップテスターがありますので、ここでは絶対にハンドルを切ったり加減速しないようにします。下手に動くとサイドスリップが不合格になります。

サイドスリップテスターをツルーっと通過したら、上のモニターに従って所定の位置まで進んで停止します。最初にスピードメーターテストとなるため、このライン3では右の赤枠位置にあるスイッチを持ち、40kg/hまで加速しスイッチを押します。なおライン2では、40kg/hでパッシングをして検知でした。そのままブレーキのテストになるため、モニターの指示に従って操作します。

ここでのテストが終わったら、すぐ前の右側にある打刻機で結果を打刻します。

打刻が終わったらゆっくりすすみ、下回り検査の位置で停止します。ここもブレーキテストのように、フロントタイヤを乗せる位置が定めてあるので、そこに乗り上げて止まります。下にいる検査員の指示がスピーカーから聞こえるので、指示に従ってハンドルを切ったりブレーキを踏んだりエンジンを切ったりします。

OKなら少し進んで右側にある打刻機で打刻します。

最後の打刻がおわったら、ライン最後部にある小屋みたいなところに人がいるので、検査票と車検証を渡して、適合のところにハンコを押してもらいます。

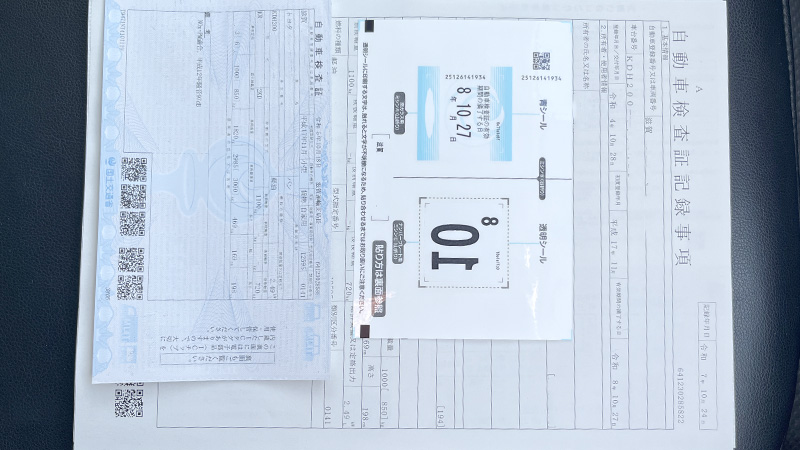

検査後の検査票はこんな状態です。

新しい車検証の交付

車を停めて、運輸支局の建物(受付したところ)に入って③窓口に行き、赤枠の所に番号が振られたクリアファイルを1つ取ります。書類一式をファイルに入れ、クリアファイル表のポケットに入っている番号札を取って、書類の入ったファイルを緑枠のところに入れます。

書類ができると番号を呼ばれるので、受け取ります。

新しい車検証、自動車検査証記録事項、自賠責シールがもらえます。自賠責シールをフロントガラスに貼って完了です。

備考

今回、最大積載量の表示を英語表記のMAXIMUM LOADING CAPACITY 1000KGのステッカーだけ貼って車検を受けてみました。

細かそうな検査員でしたが、なんのお咎めもなく通りました。私がネット上で調べた限り、英語表記では通らないという噂もありましたが、ユーザー車検で英語表記で落とされたという実体験は見つかりませんでした。英語表記で通った実体験として共有いたします。

車検時走行距離:124,979km

関連記事

1. [最大積載量ステッカー貼り付け方法] – 英語表記の最大積載量ステッカー貼り付け

2. [車検(継続検査)] – 手書きによる最大積載量表示とユーザー車検

3. [ヘッドライトLED化] – 社外のLEDバルブに交換

4. [ハイビームインジケーター不点灯対策] – 車検で確認されるインジケーターの不点灯対策

5. [車検(継続検査)2回目] – OBDⅡ診断機でのチェック

よくある質問(Q&A)

Q1.ハイエースのユーザー車検はいくらかかりますか?

A:4ナンバーのうちのハイエースで光軸テスト、自賠責保険、検査手数料、重量税で合計35,600円でした。年式やモデルによって費用は前後します。特に4ナンバー以外の場合は大きく変わってきます。

Q2.ユーザー車検の予約はどうすればいいですか?

A:ユーザー車検はネットから予約が必要です。まずアカウント登録をしてから予約を進めてください。最近は1日の検査可能台数を絞っているため、特に午前中は台数が少ないので、早めの予約をおすすめします。予約サイトは https://www.reserve.naltec.go.jp/ です。

Q3.点検整備記録簿は自分で作成できますか?

A:はい、自分で作成できます。このサイトではPDF形式で点検整備記録簿のテンプレートを用意しており、1型ディーゼルMT用の斜線入りのものと、ガソリン車やATなど様々な貨物車用の2種類があります。推奨はしませんが、ケーズオートさんで自賠責に加入すれば、点検整備記録簿も作ってくれます。

Q4.テスター屋に行く必要はありますか?

A:光軸は自然に狂いやすいため、運輸支局に行く前にテスター屋での光軸調整をおすすめします。200系1型でも車検時の光軸はロービームで検査するため、事前調整が安心です。滋賀県では運輸支局のすぐ近くにケーズオートサービスさんがあり、光軸調整は1,650円、トーイン調整は2,750円で対応してくれます。

Q5.自賠責保険はどこで加入すればいいですか?

A:ケーズオートさん、他の車屋さん、コンビニ、車検場など様々な場所で加入でき、値段はどこも同じです。ケーズオートさんで加入すると、車検に必要な書類を無料で作成してくれるメリットがあります。継続車検では、検査日から次の車検満了日までをカバーする自賠責保険が必要で、新旧2枚の保険証書が必要書類になります。

Q6.検査ラインはどれを選べばいいですか?

A:2、3ラインがユーザー車検向けで四駆対応なので、このどちらかに並んでください。0コースは構造変更やバイク用、1コースは上級者向けで四駆非対応です。2、3ラインは制限をかけられており、係員が整備しているので指示に従って並んでください。

Q7.検査員のチェックではどんなことを確認されますか?

A:主に以下の項目をチェックされます:窓の開閉、走行距離、メーターインジケーター(ウインカー、ハザード、ライト類)、クラクション、ウォッシャーワイパー、ブレーキランプ、バックランプ、エンジン型式、車体番号などです。検査員の指示に従って操作し、エンジンをかけた状態で車に乗ったまま窓から書類一式を渡します。

Q8.サイドスリップテストで注意することは?

A.サイドスリップテスター通過時は、絶対にハンドルを切ったり加減速したりしないでください。下手に動くとサイドスリップが不合格になります。「敷地内4km/h以下」と書かれたコーン付近にテスターがあるので、そこをツルーっとまっすぐ通過することが重要です。

Q9.英語表記の最大積載量ステッカーでも車検は通りますか?

A:実体験として、英語表記の「MAXIMUM LOADING CAPACITY 1000KG」ステッカーだけで車検を受けて問題なく通りました。ネット上では通らないという噂もありましたが、実際のユーザー車検で英語表記で落とされた実体験は見つかりませんでした。

Q10.検査に不合格になった場合はどうなりますか?

A:不合格の場合は不合格項目を直して再度検査ラインに並ぶ必要があり、かなりタイムロスします。また再検査の時間分、周りにも迷惑をかけることになります。そのため、なるべく1回で合格するよう、事前にテスター屋で光軸やトーイン調整をしておくことが推奨されます。不合格箇所を調整後、当日中であれば再検査を受けることが可能です。サイドスリップであれば0ラインでも可能です。

ご自愛ください。

コメント