おはこんばんちは。あた岡狂太郎です。

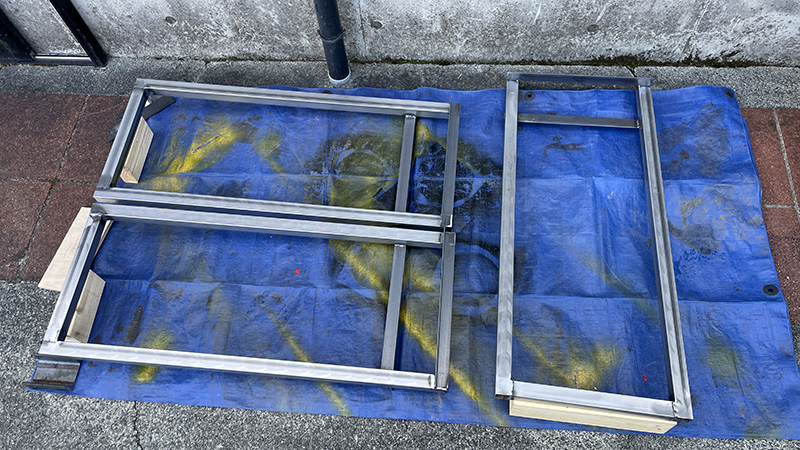

よくネットで売っている2×4材と組み合わせて使う薪ラックがあります。

こんなやつ。

最初軒下の薪棚としてこれを買おうか迷ったのですが、コンクリートブロックに2×4材を置くだけで、両端に井桁組をしていたら薪棚になると思い、そうしていました。

数年経過した結果、井桁組が面倒なので井桁組には手を付けず、間の薪ばかり使って実質の収容量が少なくなっていることに気づきました。今更市販品を買うのも嫌なので、両サイドで井桁組の代わりに支えてくれるラックを自作します。

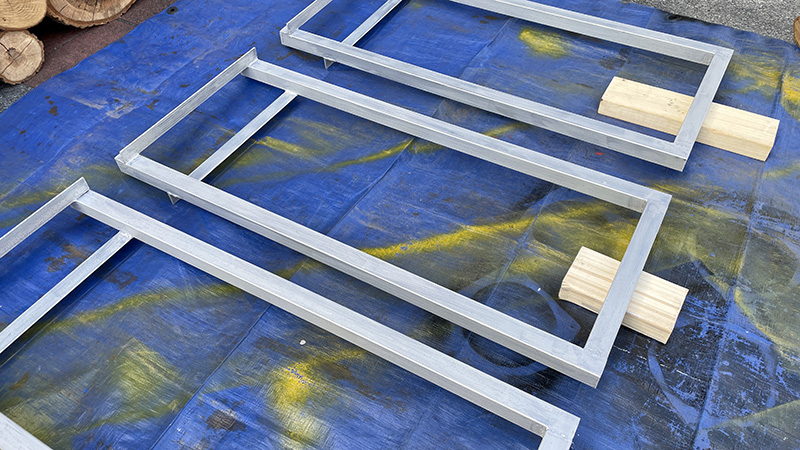

買ってきたのは、32×32の角パイプと、35×35のLアングル。並のホームセンターでは切ってくれないのですが、とある場所のコーナンプロは、高速切断機を無料で貸してくれるので、予め長さを決めて向かい、お店でその長さに切って帰ります。とても助かります。

切ったLアングルと角パイプを溶接するために、組み合わせます。右側にもアングルを置いていますが、幅を合わせるための仮置きです。左のアングルを溶接するために、差金で直角を見ています。

点で仮止めした後、線で溶接していきます。

アングルを2×4が入るだけの間隔を開けて表裏互い違いに溶接し、反対サイドには角パイプを溶接します。

溶接の仕上がりはキレイではないですが晒しておきます。溶接条件を調整しながらやるので、毎度汚い所から始まりどんどんキレイになります(笑)

うちではノンガスの半自動溶接機を使っていますが、ノンガス半自動はスパッタが多く飛んで汚くなるので、スパッタブロックを使うのをお勧めします。うちで使っているのはイチネンケミカルズの。

ビードが膨れすぎているところがあったり、穴を開けてしまって補修したところがあるので、ディスクグラインダーで削って整えます。左が荒削り、右が仕上げのそれぞれ研磨面。仕上げのこのタイプは摩耗が早いのが難点です。

まずは荒削りが大きな出っ張りを削り、仕上げで整えます。

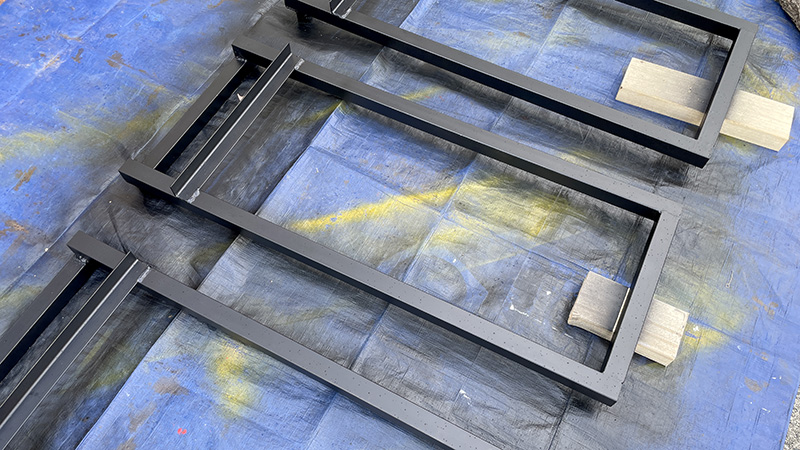

このままではすぐに錆びてしまうので、塗装をします。

塗装前にアルカリ性洗剤で洗いました。そうそう、お店で売っている時はグリスと言っていいようなネッチョリ油がコテコテについていて、車に乗せる前にティッシュで拭きました。拭かずに洗うと大変だったと思います。

塗装の下塗りには、サビの上からでも塗れるサビキラープロ塗料を使いました。

水性で匂いがほとんどなく、そのままかちょっと薄めるだけで使えるのでとても使いやすかったです。冬の寒い日でしたが、乾燥も問題ありませんでした。

サビが発生していない物の塗装でしたが、一度塗りでは地肌が見えて心配だったので、二度塗りしました。

上塗りはコーナンのPBのやっすいラッカースプレーのつや消し。安いだけあって噴射力が安定せず最後は弱々。お湯でブーストしてなんとか塗りきれましたが、安いだけあります。乾燥直後に小雨が降ってきてギリギリセーフ。

最後にBefore After。残念ながら、薪を置いていないと風などで倒れてきます。

一旦目的は達成できましたので、別の薪棚からこちらへ薪を移動させます。

ご自愛ください。

コメント