おはこんばんちは。あた岡狂太郎です。

薪棚を作ったので紹介します。と言っても2023年2月に作った3号機の話です。

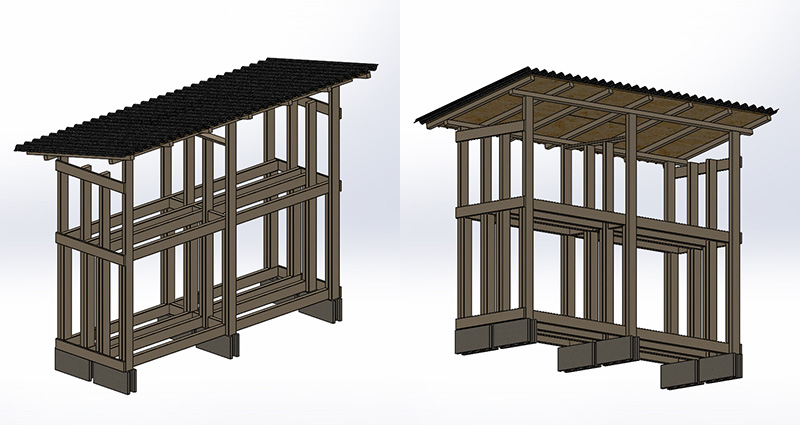

需要があるかわかりませんが、概ね作り方がわかるように説明していきます。まずは3DCADで設計。頑丈と材料の無駄がないことを心がけての設計です。

部品表です。価格は確か2020年時点のもので、全て値上がりしているので今買うと1.5~2倍くらいです。

Blockはコンクリートブロックで、地面から高さを上げるための用途。2×4×6ftはツーバイフォー6フィートの意味、ONDULINEはフランスの屋根材です。他はわかると思いますが、わからなければコメントでご質問ください。

材料購入時はファイル名の列は無視をして、部品名の列の頭に-がついていないものだけを数量列に書いてあるだけ購入します。

購入ついでに、ホームセンターの木材カットコーナーで切ってもらいます。家で切るより精度、コストが優れるので、木材はなるべくホームセンターで切ってもらうことにしています。

ツーバイフォー8ftはカットなし、ツーバイフォー6ftの1種類目は3セットでカット無し、2種類目は4セットで、カット長さは矢印上に記載の1620mmと186mmと端材(赤矢印)です。

垂木と書いてあるのは角材で38角がベストですが、多少のサイズ違いは問題ないです。

材料は安いところを求めて2~3件回ります。この時は2×4 6ftはカインズが安かったです。

歩留まり重視の設計なので、2×4は切ってもらって端材はこれだけです。焚付などに活用するので端材は全て持ち帰ります。

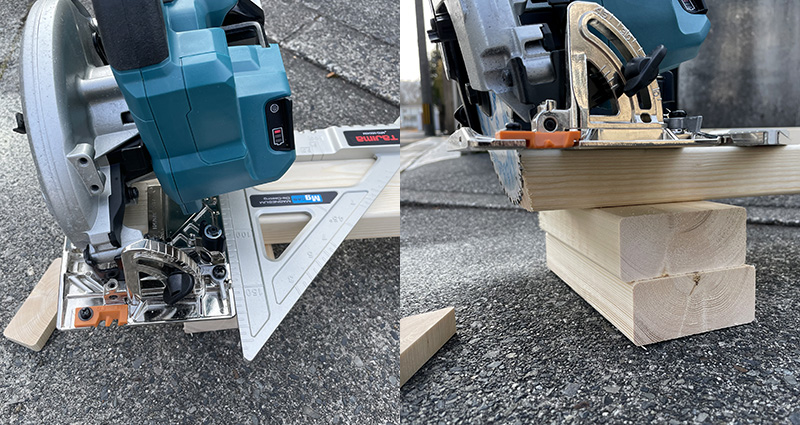

ホームセンターで絶対やってもらえないのは斜めカット。屋根の勾配に合わせて斜めにしておきたいですが、直角カットのままでも組み立ては可能です。拘りに近い要素です。6ft(1820mm)の未加工品3本と1660mm3本を、全長が短くならないように端だけ約78°で切ります。

木材を家で切るのはこの斜めカットだけで、切り終えたら全ての木材にウッドステインを塗ります。

キシラデコールが有名どころです。

これがほぼ全ての木材で、写っていないのは合板のみです。

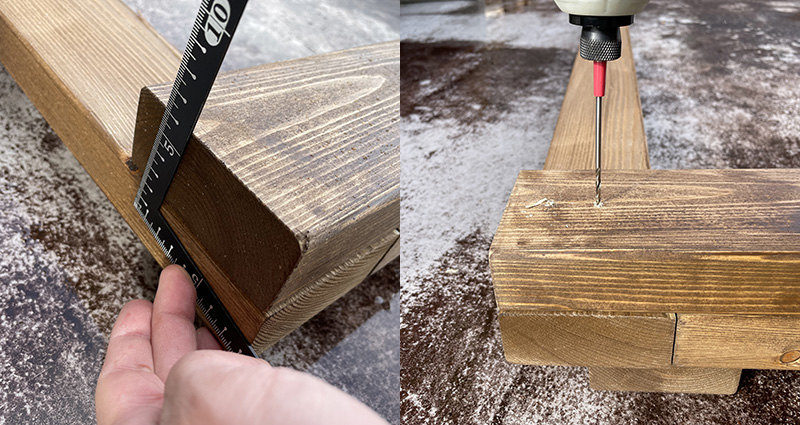

組み立ててから塗る方が多いですが、きっちり寸法で全て切っているので、組み立て前に塗っても何も問題なく、隙間まで確実に塗れるので耐久性を考えても組み立て前がおすすめです。

いよいよ組み立てていきます。木ネジを使って木材の接合を行う際は下穴を開けた方が割れないだけでなく強度も高くなります。メインの木ネジが4.2×75なので、70%サイズの下穴はΦ3、3.3×35にはΦ2.5を使います。大工さんが使っていたので存在を知ったキリビット。試しに買ってみたら非常に使いやすく気に入りました。

冒頭の3DCADの図や、写真を参考にどの長さの木材をどう組み立てるか判断して貰えればと思います。

広い面を3面二次元状に組み立てて、それを3つ合わせて三次元にする手順で組み立てました。

野ざらしでよければこれで完成でもいいです。ここから屋根をつける工程です。

垂木を打ち付けて行きます。養生テープで仮止めして、合板も載せて確認してからビス止めします。

合板を止めるのは3.3×35の木ネジです。

きれいにビスを並べて打つには、チョークラインを使います。昔の大工が墨壺を使っていたのが現代ではこれになっていますが、チョークラインを使うと一気に大工になった気がします。

テンポ良く打ち込み、屋根の下地まで完成です。ほぼ完成に近い形ですが、この先の屋根工程が結構時間かかります。

オンデュリンはホームセンターで切ってもらえなかったので、家で安いノコギリで切ります。ここでもチョークラインで、切る位置をメーキングします。タールのような成分のせいですぐ目がつまるので、ノコギリにオイルスプレーを吹いて切り、目が詰まったらウエスでつまりを除去を繰り返しました。

屋根下地の上に載せて、ビスを打つ位置をチョークラインで示します。

端から順に打つと屋根材が伸びて寸法がおかしくなるため、まずは継ぎ目部分だけを止め、その後全体を止めていきます。上と下は全ての山、中間は間引けるところは間引きました。

ちなみに、オンデュリン専用のビスキャップがあるので、それも使っています。

屋根を止めるビスは下地を貫通して目につくので、黒いビスを使うと良いです。

上からの打ち付けだけだと、左右の端がピンと横に張った状態になり、風でバタバタしそうなので、ジワーッと折り曲げて垂木に止めます。

以上で完成です。組み立て後に、ウッドステインの2回目を塗りました。

薪棚は3基目で、全て1年以上間隔を開けて増設していますが、設計して設計通り作っているので、全く同じ物が作ることができ統一感があります。

材料費が高くなっていることと、組み立てだけでなく材料調達や塗装も大変なので、4基目はスペースはあるけど今のところは作りたくないです。

ご自愛ください。

コメント