※追加: 1ヶ月半で2回ロービームのヒューズが切れました。恐らくリレーの作動遅れにより短絡が起きているものと思います。対策が完了したらまた報告します。

おはこんばんちは。あた岡狂太郎です。

以前ヘッドライトバルブをLEDに交換しましたが、それによりハイビーム時もハイビームインジケーターが点灯しなくなりました。

ハイビームインジケーターの回路はロービームの回路と関係があります。

ネット情報では、純正のハロゲンバルブが55W、よくあるLEDバルブが35Wで、消費電力が少ないため点灯しなくなると書かれているところがありました。これは間違いです。

私は実際に純正ハロゲンと同じ消費電力である55WのLEDに交換してハイビームインジケーターが不点灯になりました。

ここでハイビームインジケーターの純正回路を細かく説明するのは避けますが、言葉で説明するとハイビーム点灯時に、ロービームとハイビームインジケーターが直列回路となり、そこにハイビームインジケーターは光るけどロービームは光らない程度の電流が流れる仕組みです。

ハロゲン球は上述のとおり発光せずに電気を通すことができますが、LEDの振る舞いは違います。

語弊を恐れず簡単に言うと、LEDは普通の電球と違い、発光するための電圧値があり、その電圧値まで印加してLEDを光らせると電流を流し、それより低いと電流を流しません。この電圧値を順方向電圧と言います。

ということは、純正のハイビームインジケーターを点灯させる回路そのままではハイビームインジケーターを正常に点灯させることができません。

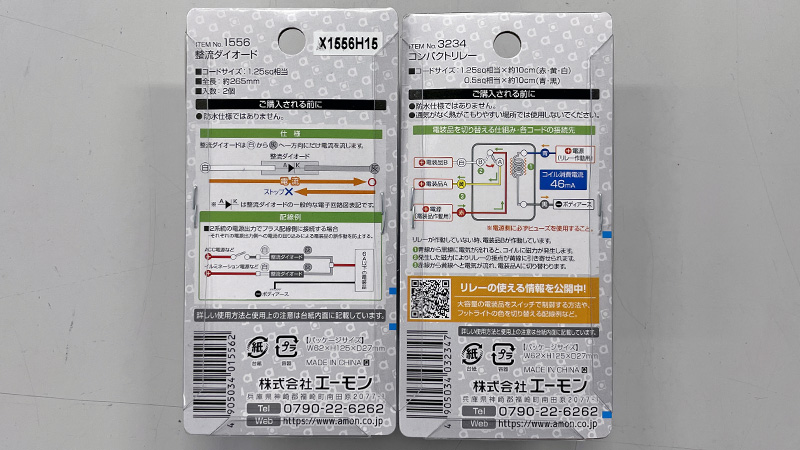

そこで、回路をいじるためにこちらの部品を購入しました。

何をするかというと、回路を変更する中継アダプターを作成し、純正の配線には加工を加えず、ヘッドライトバルブのコネクターに割り込ませることでハイビームインジケーターを点灯させます。

・整流ダイオード 1個(2個セットを買いましたが必要なのは1個)

・コンパクトリレー

・H4コネクター

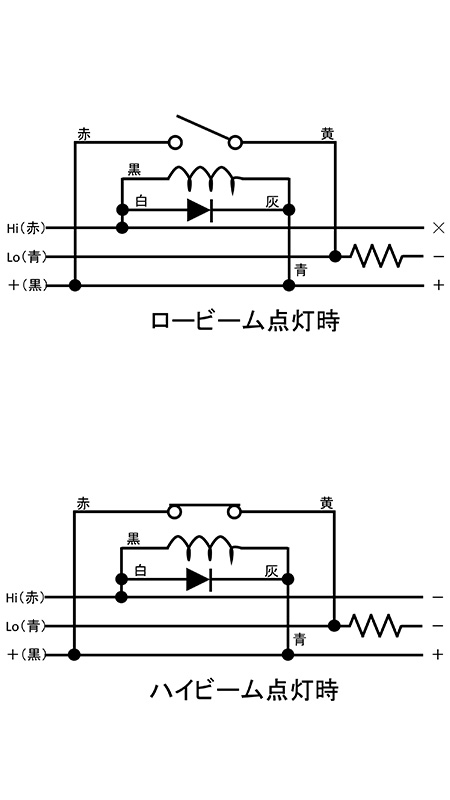

回路の説明です。左に書いてあるHi(赤)、Lo(青)、+(黒)は私が購入したH4延長ケーブルの配線色です。皆さんの手元に届いた物と配色が異なる可能性があるため、写真のコネクターの配置と見比べて配色が異なれば置き換えて考えてください。

コンパクトリレーの白配線は使わないので根本で切って絶縁しておきます。

イラストの一番中心の白~▶|~灰は整流ダイオードで、その周辺の赤黄黒青がコンパクトリレーの線です。中段右の抵抗はハイビームインジケーターです。

ロービーム点灯時は+(黒)配線から電流が流れてきて、ヘッドライトバルブのロービームを通りLo(青)、マイナスへ帰ります。ハイビームのHi(赤)はマイナスに繋がらず浮いた状態なので点灯しません。これは元々の回路も弄った回路も同じです。

ハイビーム点灯時は、コンパクトリレーのコイルに電流が流れてリレーが作動し、導線赤から黄へ電流が流れて、ハイビームインジケーターへ電流が流れます。要は、純正ではロービームとハイビームインジケーターが直列だったのを、ハイビームインジケーターを+に短絡させたことになります。

整流ダイオードは何?となるかもしれませんが、リレーがオンからオフになる時に、コイルから逆起電力が発生してLED等を壊さないための保護回路です。必要性の程度は不明ですが、一応念の為入れておきました。

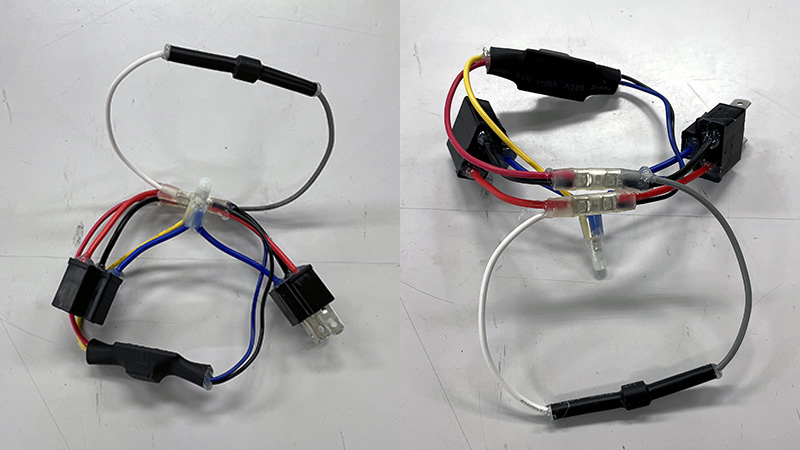

作製したコネクターはこんな感じです。水対策で、グルーガンで充填しておきました。

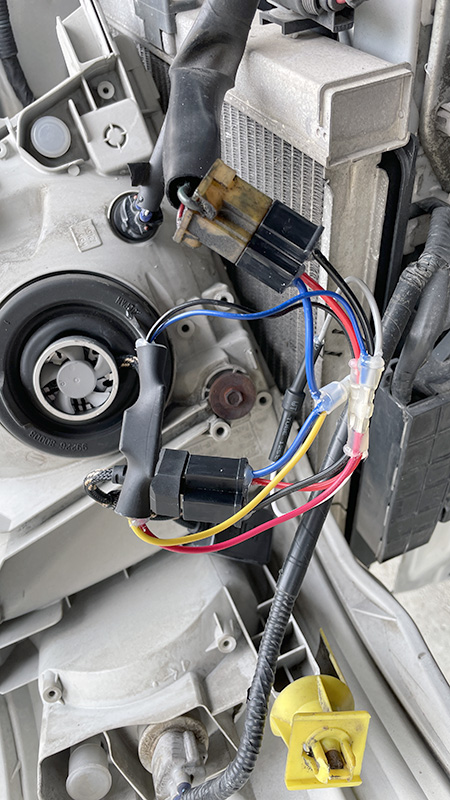

取り付けます。バンパーの外し方はこちらを参考にしてください。

ヘッドライトユニットの裏、LEDバルブと繋がっているH4コネクターを外します。

割り込ますだけですが、コネクター部に隙間ができたので絶縁テープを巻いておきました。

スモール → ロー → ハイ と点灯チェック。

無事にハイビーム時のみハイビームインジケーターが点灯しました。これで車検に通ります。

何度もユーザー車検を通していますが、ハイビームインジケーターの点灯可否は検査員からチェックされていますので、正常に動作する状態でないと車検が通りません。

今回紹介したリレーを使う回路以外にも、抵抗を使う回路がありますが、消費電力が上がりLEDの良さの1つが台無しになりますので、選択肢から外しています。

ご自愛ください。

コメント